- Опишите проблему

- Получите ответы

- Выберите лучшего психолога

- Быстрое решение проблемы

- 480 ₽ за 5 и более ответов

- Гарантия сайта

- Анонимная консультация

- от 2000 ₽ за 50 минут

- Гарантия замены психолога

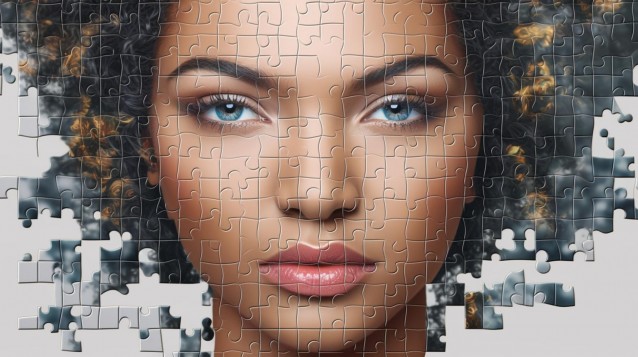

Сегодня мы продолжим эмоционально сложный разговор о том, как формируются запреты на удовлетворение наших самых базовых потребностей и поговорим о потребности в идентичности.

Идентичность- наша природная установка, которая включает на самых различных уровнях понимание (осознавание + проживание) того факта, что у человека имеется внутреннее согласие и разрешение на то, что «я сам/сама по себе индивидуальная – отдельная личность, при этом я могу проявляться, быть заметным, важным и видимым, вступая при этом в различные отношения, без психологической игры».

Давайте вспомним, что для человека (с самых детских лет) крайне важно найти «свою стаю», почувствовать тепло принадлежности и понимать, что он самостоятельная, значимая личность, которую видят, слышат и принимают.

Это чувство в дальнейшем ложится в конструкцию фундамента внутренней устойчивости, самооценки и способности строить отношения, дружить, сотрудничать, предлагать и запрашивать помощь, создавать счастливую семью.

А самое главное, свободно, спокойно и уверенно передавать (транслировать) через мысли, чувства и поведение своим детям «что это такое - процесс удовлетворения потребности в идентичности и как он выглядит».

Давайте на самых обычных жизненных примерах проследим, что же может происходить с ребенком, если нет возможности (опасно, сложно, запрещено и тд) проявлять (формировать, демонстрировать) свою идентичность.

Эти примеры взяты из моей частной практики, обобщены и отражают довольно частые сложности в детско-родительских отношениях, которые в дальнейшем перерастают в коммуникативные, эмоциональные и поведенческие сложности взрослого возраста.

Смысл: «Таким, какой ты есть, тебя не любят».

Как проявляется: человек старается соответствовать ожиданиям других, прячет свои желания и особенности.

Пример: ребёнку говорят: «Девочки так не делают», «Мальчики не плачут» — и он перестаёт быть собой.

Смысл: «Без нас ты не справишься».

Как проявляется: человек боится самостоятельности, решений, ответственности.

Пример: родители не отпускают ребёнка принимать решения, контролируют каждый шаг; взрослый потом ищет “сильного” рядом, чтобы не брать ответственность.

Смысл: «Не выделяйся, не заявляй о себе».

Как проявляется: страх быть в центре внимания, заниженная самооценка, стыд за свои успехи.

Пример: ребёнка одёргивают: «Не высовывайся!», «Не хвались!» — и он растёт с убеждением, что проявляться опасно.

Смысл: «Твои желания и мнение не имеют значения».

Как проявляется: человек постоянно обесценивает себя, свои чувства и достижения.

Пример: в семье всё внимание уходит младшему ребёнку, а старшему говорят: «Ты уже большой, потерпи».

Смысл: «Держись в стороне, так безопаснее».

Как проявляется: избегание участия в общих делах, эмоциональная отстранённость, страх близких связей.

Пример: ребёнку внушают: «Не вмешивайся, всё равно не поймёшь», — и он учится быть наблюдателем, а не участником.

Получив одно или целый «коктейль» таких приказаний, человек во взрослом возрасте сталкивается с трудностями в построении социальных связей, избегает проявленности, боится ответственности и любви.

Он словно живёт в тени, стараясь быть «удобным» и «правильным», а не настоящим, или ждет «подходящего момента», «важного человека», «разрешения родителей/партнера».

А ведь право быть собой — это не роскошь, а базовая психологическая потребность, от которой напрямую зависит качество жизни, отношений и ощущение счастья.