- Опишите проблему

- Получите ответы

- Выберите лучшего психолога

- Быстрое решение проблемы

- 480 ₽ за 5 и более ответов

- Гарантия сайта

- Анонимная консультация

- от 2000 ₽ за 50 минут

- Гарантия замены психолога

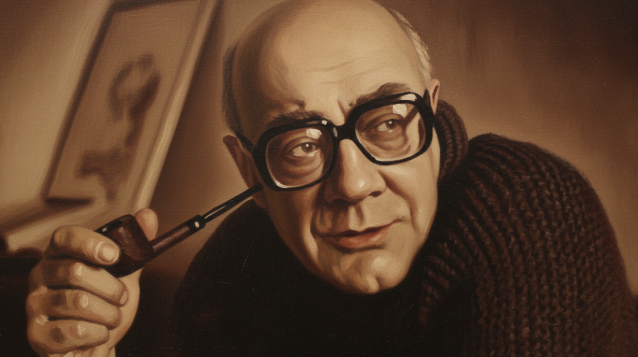

Философ Мераб Мамардашвили ввёл в гуманитарный дискурс понятие «антропологической катастрофы» как особого рода угрозы, не столько внешней (вроде войны или эпидемии), сколько внутренней - связанной с утратой самим человеком условий, делающих его человечным.

По Мамардашвили, антропологическая катастрофа - это «событие, происходящее с самим человеком и связанное с цивилизацией», в ходе которого разрушается способность человека осмыслять собственное существование. Это не физическое уничтожение, а своего рода «метафизическое исчезновение» - когда человек перестаёт быть активным субъектом мышления и действия и превращается в пассивного потребителя внешних стимулов и социальных сценариев.

С точки зрения экзистенциальной психологии - направления, рассматривающего человека в контексте его свободы, ответственности и поиска смысла, - данное понятие оказывается чрезвычайно релевантным. Особенно продуктивной оказывается его корреляция с работами Ирвина Ялома, выделившего четыре экзистенциальные данности: смерть, свобода, одиночество и бессмысленность.

Центральный симптом антропологической катастрофы, по Мамардашвили, - утрата способности к осмыслению. Человек живёт, но не понимает зачем. Он функционирует, но не существует как субъект, задающий себе вопросы.

Эту ситуацию подробнно разбирали Ирвин Ялом и Виктор Франкл и обозначали термином «экзистенциальный вакуум». В отличие от депрессии, где эмоциональный фон снижен (ангедония), экзистенциальный вакуум сохраняет способность испытывать удовольствие от конкретных вещей и занятий, но при этом утрачивается ощущение их значимости в более широком контексте жизни, связанном с отсутствием направленности, цели и внутреннего диалога с миром.

В современном обществе, насыщенном информацией, но лишённом метанарративов (или крайне дефицитарном), этот вакуум становится нормой. Пациенты всё чаще говорят не «мне грустно», а «ничего не имеет значения». Это даже не клиническая апатия, а антропологическая усталость - ощущение, что быть человеком слишком сложно. При этом, быть «человеком без осмысления» - легче и безопаснее.

Но именно в этом отказе от осмысления и кроется катастрофа: человек отдаёт свою экзистенцию на аутсорсинг - социальным сетям, алгоритмам, идеологиям, общественным и семейным установкам или даже терапевтическим клише.

Ялом подчёркивает, что свобода - это не только привилегия, но и тяжёлое бремя. Человек несёт ответственность за свои выборы, даже когда он их не осознаёт.

Мамардашвили же указывает, что катастрофа наступает, когда человек отказывается от своей субъектности - то есть от того самого акта свободного осмысления. Вместо того чтобы «встать в позицию мышления», он предпочитает позицию пассивного наблюдателя или жертвы обстоятельств - становится, своего рода, фроммовским «беглецом от свободы»

В терапевтической практике это проявляется в форме проективных защит: «Так получилось», «Это общество виновато», «Мне никто не дал шанса».Такие формулировки указывают не на внешние обстоятельства, а на внутреннюю отказную позицию человека, который уже не верит в свою способность изменить что-либо. Это не просто уход от ответственности, а утрата веры в собственную человечность как активного начала. Здесь пересекаются экзистенциальная свобода и «работа мышления» Мамардашвили - процесс, требующий усилия, дисциплины и мужества - практически точное попадание в принципы и практику стоицизма.

Мамардашвили описывает ещё один важный признак катастрофы - фрагментарность сознания. Это состояние, при котором человек не способен связать воедино своё прошлое, настоящее и будущее; его «Я» распадается на отдельные роли, реакции и фрагменты идентичности. Подобное состояние напоминает то, что в современной психологии называют диссоциативной деперсонализацией.

Это напрямую связано с экзистенциальной изоляцией и одиночеством, о которых пишет Ялом. Изоляция здесь - не столько социальная (отсутствие контактов), сколько онтологическая: человек не может почувствовать себя целостным субъектом даже в присутствии других. Он как бы «размазан» по пространству ролей и ожиданий, но в его центре - пустота.

Терапевтическая задача в таких случаях - не просто «улучшить коммуникацию», а помочь человеку свершить акт собирания себя, то есть вернуться к целостному восприятию собственной биографии и внутреннего мира.

Четвёртая экзистенциальная данность Ялома - смерть - может показаться на первый взгляд далёкой от антропологической катастрофы, которая разворачивается при жизни. Однако Мамардашвили подчёркивает, что именно осознание конечности является катализатором подлинного мышления. Только при столкновении с пределом человек вынужден спрашивать: «Что я делаю здесь?», «Чем я живу?», «Чего я не сделал?».

Антропологическая катастрофа наступает тогда, когда смерть вытесняется из сознания не через отрицание, а через элиминацию смысла самой жизни. Если жизнь не имеет ценности, то и смерть теряет своё экзистенциальное давление. Именно поэтому в современной культуре, где доминирует «культ молодости» и «психология позитива», смерть становится табуированным объектом.

Но это не избавляет от страха - оно лишь лишает человека возможности использовать этот страх как ресурс для подлинного существования, как это предлагал Хайдеггер в концепции «бытия-к-смерти».

Если антропологическая катастрофа - это разрушение условий человеческого существования, то психотерапия (в частности, экзистенциальная) может рассматриваться как процесс восстановления этих условий. Это не только «исправление симптомов», но сопровождение человека в его возвращении к подлинному мышлению и действию.

Как отмечал Ролло Мэй, экзистенциальная терапия - это помощь в обретении смелости быть. Смелости принять свою свободу, свою изоляцию, свою конечность и свою ответственность за смысл. Это призыв к экзистенциальному бодрствованию - состоянию, при котором человек вновь становится «работником мышления», как это формулирует Мамардашвили.

Итак, быть человеком - это большой труд… особенно в эпоху антропологической катастрофы, особенно ярко проявляющейся в эпоху цифровой фрагментации, идеологического выхолащивания и культурно-исторического манкуртизма. И эта катастрофа не сводится к отдельным симптомам или социальным кризисам - она указывает на глубинное изменение человеческой природы - утрату способности к целостному, ответственному и осмысленному существованию.

Литература и источники: